1984-2000年の日本における男性向けサブカルチャーの進化とその影響

1984-2000年の日本における男性向けサブカルチャーの変遷と現代への影響

戦後日本のサブカルチャーはメインカルチャーの対極に位置付けられながらも独自の発展を遂げ、特に1984年から2000年にかけてはテクノロジーの進化とグローバル化が相まって爆発的な拡がりを見せた[1][6]。この時期に少年期から青年期を過ごした1977年生まれの男性世代が体験した文化現象は、現代のポップカルチャーにまで続く重要な基盤を形成している。本稿ではゲーム・アニメ・玩具を中心に各年代のトレンドを分析し、その社会的影響を考察する。

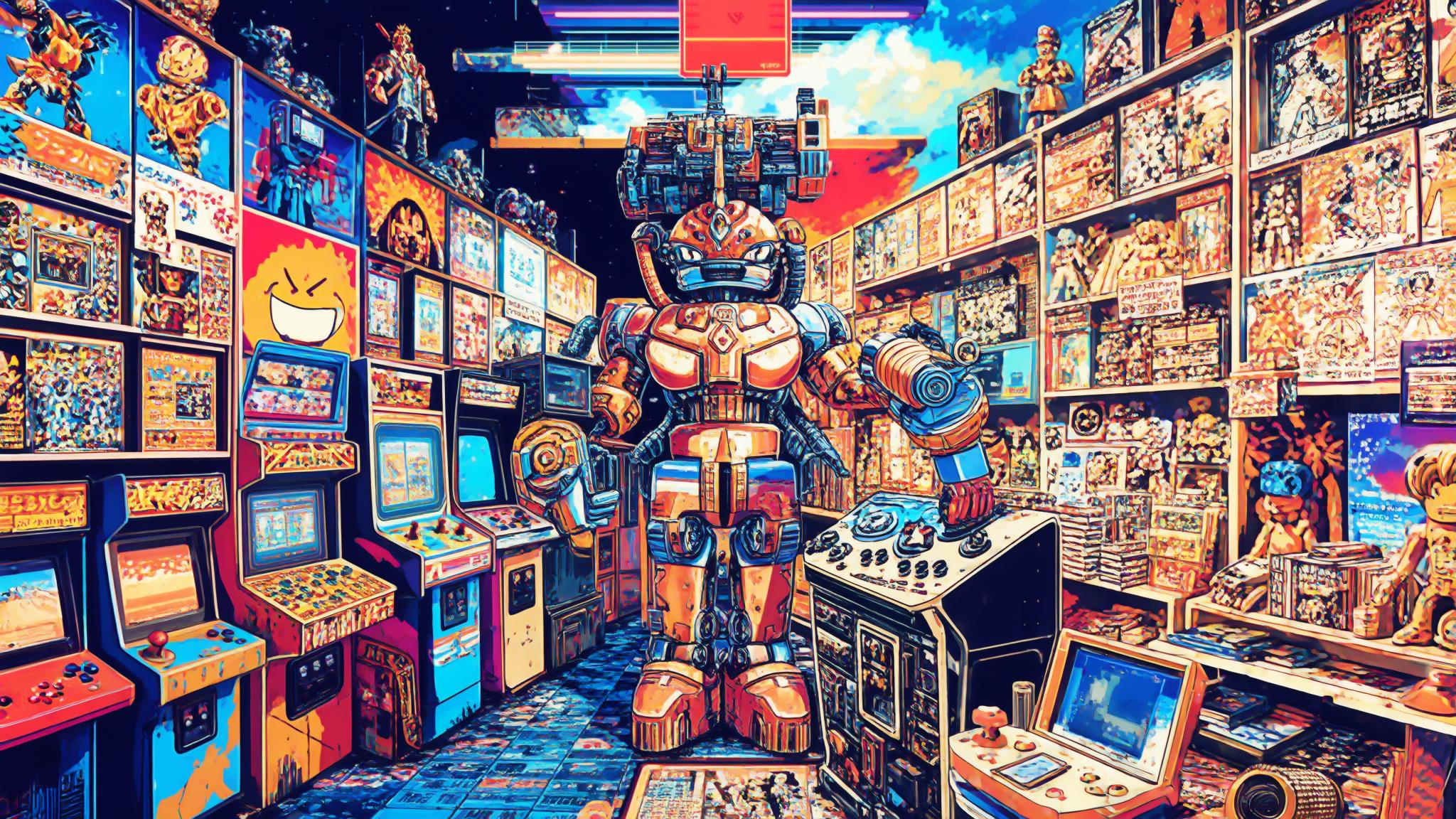

1980年代後半:デジタル玩具の台頭とロボットアニメ黄金期

ファミコン革命と家庭用ゲームの普及

1983年に発売されたファミリーコンピュータは家庭用ゲーム機の概念を変革し、1985年には『スーパーマリオブラザーズ』が累計4024万本の売上を記録[8]。当時の小学生男子の遊び場はゲームセンターから家庭のリビングへ移行し、友人同士のカートリッジ交換文化が形成された。この体験は後のオンラインゲーム文化の下地となり、2020年代のeスポーツ隆盛への連続性が見られる[5][9]。

ロボットアニメの多様化

1980年代後半は『機動戦士ガンダム』(1979)の影響下でリアルロボットブームが加速。1985年の『機動戦士Ζガンダム』では視聴率32.5%を記録し、関連プラモデルが2年間で5000万個販売される社会現象に[7][8]。この時期のメカデザインは現代のフィギュア文化やメカニックデザインに直接的な影響を与えており、2023年の『水星の魔女』でも基本コンセプトが継承されている。

1990年代前半:メディアミックスの深化とキャラクター商法

ミニ四駆とホビー文化の拡大

1995年にタミヤが発売したミニ四駆は第2次ブームを巻き起こし、全国大会が開催されるまでに至った[4][14]。カスタマイズ要素と競技性の融合は後のトレーディングカードゲームやデジタル育成ゲームのプロトタイプとなり、2020年代の「ガンプラバトル」のような派生形を生み出す土壌となった。

セーラームーン現象とジェンダー越境

1992年に放映開始した『美少女戦士セーラームーン』は従来の男児向けアニメの枠を超え、男性オタク層にも浸透[4][6]。この現象は「萌え文化」の先駆けとなり、現代のVTuber市場やコスプレ文化におけるジェンダーフリーな消費スタイルの基盤を形成した。検索結果[15]が指摘する「冷笑的文化」の裏側で、新しい価値受容の態様が醸成されていたことがわかる。

1990年代後半:ポケモンショックとネット文化の胎動

たまごっちからポケモンへ

1996年にバンダイが発売した「たまごっち」は女子高生を中心に社会現象化し、1997年には玩具市場が1兆1000億円に達するピークを記録[5][9]。この成功は1998年の『ポケットモンスター』ゲームシリーズへと引き継がれ、メディアミックス戦略の原型が確立された。現在のIP(知的財産)ビジネスモデルはこの時期の実験的展開に多くを負っている。

インターネット黎明期の影響

1995年のWindows95発売を契機にパソコン通信からインターネット接続へ移行する過程で、匿名掲示板「あめぞう」が誕生[13]。この空間で育まれたネットスラングやコミュニケーション様式は、現在のSNS文化やインフルエンサー経済の原型となった。当時大学生だった世代が後のIT起業家層を形成する要因にもなっている。

現代への影響:持続と変容のダイナミズム

オタク文化の主流化

1980年代に「サブ」とされたカルチャーが現在ではクールジャパン政策の核となり、2020年の東京五輪開会式で公式に採用されるまでに至った[6][12]。アニメ産業の市場規模は2022年で2.4兆円に達し、経済産業省の推計では2030年までに5兆円を超える見込みである。

技術的継承と倫理的課題

検索結果[15]が指摘する「ヘイトスピーチとサブカルの連続性」問題は、匿名性を特徴とするネット文化が抱える根本的課題を示唆している。一方で同人誌即売会「コミックマーケット」では2023年に50万人を動員し、表現の自由と倫理のバランスを模索する持続的な議論が続いている。

教育現場での応用

任天堂の「Nintendo Labo」やソニーの「toio」に見られるように、かつての玩具技術がSTEM教育ツールへ転用される事例が増加[9][14]。1980年代に遊びとして培われたテクノロジーへの親和性が、現代のデジタルネイティブ世代育成に活用されている。

結論:継承される「遊び」の遺伝子

1984-2000年に形成されたサブカルチャーの要素は、単なるノスタルジーの対象ではなく、現代のデジタル社会を支える文化的インフラとして再編されている。特に注目すべきは、当時の「遊び」が持っていた実験性と共同体形成機能が、SNS時代の新しい協働形態へと進化している点である。今後の課題は、これらの文化資源をどう持続可能な形で次世代へ伝達するかにある。ゲーミフィケーション教育やメタバース経済の展開において、1970-80年代生まれの経験が重要な参照点となり続けるだろう。

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35]

最近のコメント